東海医療科学

専門学校

名古屋市中村区

名駅南

MENU

学科紹介

セムイ学園が選ばれる理由

セムイ学園について

入学案内

スペシャルコンテンツ

セムイ学園 入学サポートセンター

0120-758-551

[受付時間] 9:00~17:45 [定休日] 土・日・祝

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-7-2

(名古屋駅、伏見駅から徒歩13分)

TEL:052-561-8001 / FAX:052-561-7887

e-mail:info@tokai-med.ac.jp

CLINICAL ENGINEER

高卒以上対象 昼間3年課程

[ 月 - 金 / 9:20~16:40 ]

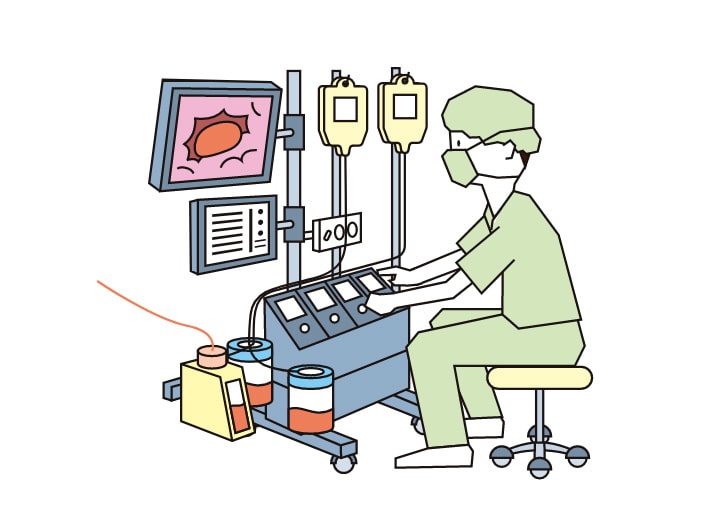

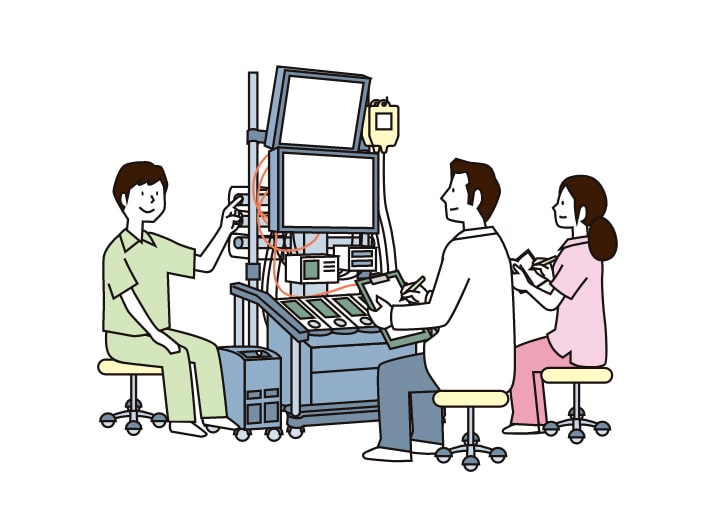

医療機関で使われる人工呼吸器や血液浄化装置など、医療機器の操作・管理や患者さんへの説明を行います。患者さんの安全を守り、医療の現場で活躍するエンジニアです。本校では、さまざまな医療機器の知識や取り扱いに関する知識・技術と、患者さんや連携する他の医療職と係わるうえで必要なコミュニケーション力を兼ね備えた臨床工学技士を目指せます。

臨床工学技士は、人工心肺装置や血液浄化装置などの医療機器を操作やメンテンアンスを行い、医療現場で活躍する医療技術者です。

高度な専門知識と技術を駆使し、医師や看護師などと共にチーム医療の一員として、患者さんの命を守ります。

臨床工学技士の仕事は、単に医療機器を操作するだけではなく、患者さんの状態を常に把握し、適切なタイミングで医療機器を調整・操作することで、円滑な治療をサポートします。

また、新しい医療機器の導入や保守管理も行い、常に安全で質の高い医療を提供できるよう努めます。

卒業生の9割は医療機関へ就職していますが、一部は学校で学んだ専門知識を活かして医療機器メーカーなどでも活躍しています。

医師の指示のもと、人工呼吸器、人工心肺装置、血液浄化装置などの生命維持装置をはじめ、さまざまな医療機器を操作します。

安全に治療を行うための日常的な機器の保守点検はもちろん、患者さんの容態変化などの緊急トラブルへの対応も行います。

医療機器のスペシャリストとして、他の医療スタッフに対して機器に関する勉強会を開くことで、病院全体のスキル向上を図り、医療の安全を守っています。

01

02

病院(手術室、血液浄化センター、医療機器センターなど)、クリニック、医療機器メーカーなど

03

04

医療機器のエキスパートとして病院スタッフからアドバイスを求められ、学んだ知識でアドバイスやサポートができ信頼を得られることにやりがいを感じます。

05

患者さんの視点に立ち、寄り添う気持ちも大切。また、患者さんの前ではできない理由ではなく、できる方法を考え、常に最善策を追求する姿勢を持っていてほしいです。

血液浄化装置でジュースをろ過、自分の血液型検査、ブタの心臓解剖、電線を使った冠動脈模型作りなど、学生の興味をかき立てる参加体験型授業で、主体的な学びをサポートします。グループワークなどにより授業の不明点を自分たちで克服することで、問題解決力も身につきます。

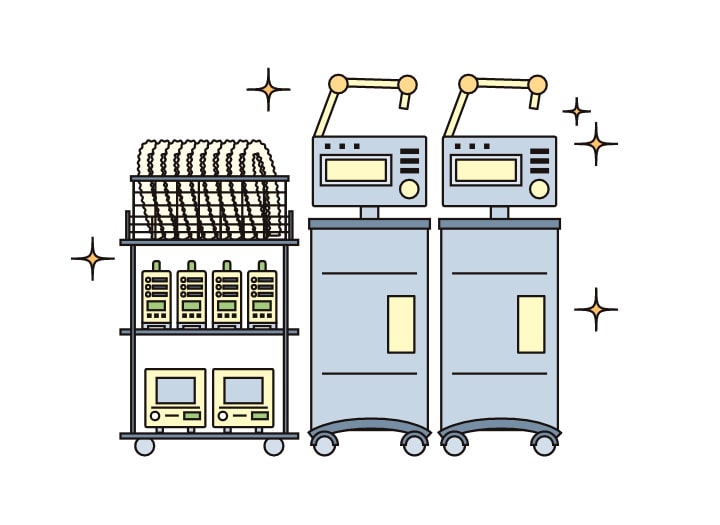

全国トップクラスの保有台数がある医療機器や器具により、学生一人ひとりが確実に機器に触れる機会を十分に設けることで、医療機器の操作を繰り返し、現場では許されない「失敗」から学びながら技術向上を目指します。

2024年度の国家試験合格率は全国平均より15%以上高い96.4%を達成!

苦手分野を分析する模擬試験や、一人ひとりに合わせたオリジナル教材などが高い合格率を支えています。また、工学系科目が苦手な学生には1年次から個別にしっかりとフォローします。

医療・福祉の10職種を養成する総合学園のメリットを活かした多職種連携授業や、学科企画のスポーツ大会や夏祭り、クリスマス会などのイベントも豊富。同じ目標を持つ仲間との交流を通して医療人としての成長を目指します。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

|---|---|---|---|---|---|

| 9:20~10:50 | 解剖生理学 | 基礎工学実習 | 医用機器学 | 病院管理学 | 生物学 |

| 11:00~12:30 | 解剖生理学 | 基礎工学実習 | 医学用語 | 化学 | 電気工学 |

| 12:30~13:30 | お昼休憩 | ||||

| 13:30~15:00 | 基礎数学 | 医用治療機器学 | 電子工学 | コミュニケーション英語 | 保健体育 |

| 15:10~16:40 | 社会とコミュニケーション | 生体計測装置学 | 電子工学 | チーム医療 | 保健体育 |

1年

解剖生理学の基礎を座学で学んだ後、ヒトの臓器に近いブタの臓器を用いた解剖実習により、医学の知識をイメージとして定着させます。また、事前に学んだ血液、肺、心臓、腎臓といった主要臓器の知識を再認識します。

2年

臨床工学技士の三大業務の知識やスキルを、学内実習を通して習得します。多くの医療機器を保有することで学生が実際に触れる機会を増やすとともに、臨床現場で働いている臨床工学技士を講師として招くことにより、より実践的な学びの場となっています。

より詳しく知りたい方

教育課程表を見る病院での臨床工学技士の役割を学びます。手術室では心臓手術を見学し、人工心肺装置などがどのように使用されるかを理解します。また、血液浄化センターでは実際の治療操作の方法や医療機器のメンテナンス方法などを身につけます。

透析施設や総合病院への見学を行います。

複数施設での臨床実習を行います。1施設の実習期間は2週間(10日)です。

愛知医科大学病院 / 愛知厚生連 安城更生病院 / 愛知厚生連 海南病院 / 愛知厚生連 豊田厚生病院 / 葵セントラル病院 / 一宮市立市民病院 / 岡崎市民病院 / 春日井市民病院 / 金山クリニック / 蒲郡市民病院 / 上飯田クリニック / 刈谷豊田総合病院 / 刈谷豊田東病院 / かわな病院 / 公立陶生病院 / ごきそ腎クリニック / 五条川リハビリテーション病院 / 小牧市民病院 / 新生会クリニック(旧 十全クリニック) / 新生会第一病院 / 総合大雄会病院 / 大幸砂田橋クリニック / 大雄会第一病院 / 中京病院 / 東海クリニック / 豊橋市民病院 / 豊橋ハートセンター / 名古屋掖済会病院 / 名古屋共立病院 / 名古屋市立大学病院 / 名古屋市立東部医療センター / 名古屋大学医学部附属病院 / 名古屋徳洲会総合病院 / 名古屋ハートセンター / 成田記念病院 / 鳴海クリニック / 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 / 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 / 平針記念クリニック / 増子記念病院 / 増子クリニック昴 / みずのクリニック / 名城病院

大垣市民病院 / 大垣徳州会病院 / 岐阜県総合医療センター / 岐阜県立多治見病院 / 岐阜大学医学部附属病院 / 岐阜ハートセンター / 中部国際医療センター / 松波総合病院

岡波総合病院

聖隷浜松病院 / 聖隷三方原病院

愛知医科大学病院 / 愛知厚生連 安城更生病院 / 葵セントラル病院 / 天野記念クリニック / 一宮市立市民病院 / 樹クリニック / いつきクリニック石川橋 / 稲沢クリニック / 偕行会城西病院 / 偕行会セントラルクリニック / 海南病院 / 春日井市民病院 / 蒲郡市民病院 / 刈谷豊田総合病院 / 眼科三宅病院 / 小牧市民病院 / 済衆館病院 / 佐藤病院 / 重工大須病院 / 寿光会中央病院 / 新生会第一病院 / 総合青山病院 / 総合上飯田第一病院 / 総合大雄会病院 / 泰玄会病院 / 大幸砂田橋クリニック / 第二積善病院 / 多和田医院 / 知多厚生病院 / 知多小嶋記念病院 / 中京病院 / 豊川市民病院 / 豊田共立クリニック / 豊田厚生病院 / 豊田新成病院 / 豊橋市民病院 / 豊橋ハートセンター / 中野胃腸病院 / 名古屋医療センター / 名古屋掖済会病院 / 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター / 名古屋市立大学病院 / 名古屋セントラルクリニック / 名古屋大学医学部附属病院 / 名古屋徳洲会総合病院 / 名古屋ハートセンター / 成田記念病院 / 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 / 碧南クリニック / 増子記念病院 / 増子クリニック昴 / 名豊病院 / 明陽クリニック

大垣北クリニック / 大垣市民病院 / 大垣徳洲会病院 / 各務原リハビリテーション病院 / 岐阜県総合医療センター / 岐阜県立多治見病院 / 岐阜赤十字病院 / 岐阜大学医学部附属病院 / 岐阜ハートセンター / 中部国際医療センター / 博愛会病院 / 松波総合病院

桑名市総合医療センター / 永井病院 / 四日市羽津医療センター

静岡県立病院機構 / 清水厚生病院 / 市立御前崎総合病院 / 聖隷浜松病院 / 浜松労災病院 / 藤枝平成記念病院

飯田市立病院 / 輝山会記念病院 / 健和会病院 / 駒ヶ根共立クリニック

宇治徳洲会病院(京都府) / 洛和会ヘルスケアシステム(京都府) / 桜橋渡辺病院(大阪府) など

96.4%

( 全国 78.9% )

※2024年度実績

求人数

533名

求人倍率

20.5倍

STUDENTS

GRADUATE

OPEN

CAMPUS

セムイ学園のオープンキャンパスでは、学校・学科の特長や体験授業に加えて、気になっていることを在校生にも質問することができます。

Webサイトやパンフレットでは伝えきれない、本学の魅力や雰囲気をご体験ください。

臨床工学科の

BLOG

選べる道は1つじゃない

[ 名古屋市中村区名駅南 ]

MEIEKI CAMPUS

看護師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士

[ 名古屋市名東区藤が丘 ]

FUJIGAOKA CAMPUS

歯科技工士

[ 愛知県みよし市 ]

MIYOSHI CAMPUS

救急救命士